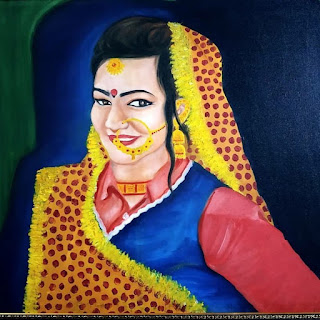

उत्तराखंड की महिलाओ की वेशभूषा वैसे तो समय के साथ बदलती गयी है और आज के समय में कमोबेश अब ये एक जैसी हो गयी है मगर एक पहनावा अब भी उन महिलाओ को शुभ अवसरों में अलग सुशोभित करता है , वह है - पीले कपडे पर सूर्य जैसी लालिमा लिए गोलाकार धब्बे जिसे पहाड़ी महिलाएं " पिछौड़ा " कहती है और पूरे रुतबे और शान से पहनती है। और यह पिछौड़ा न केवल उनकी सुंदरता बढ़ाता है , अपितु उनके आत्म विश्वास में भी बढ़ोतरी करता है।

पिछौड़ा सबसे पहले कहाँ से आया ? इसके बारे में मत स्पष्ट नहीं है मगर पहले जहाँ यह केवल दुल्हन द्वारा पहना जाता था , धीरे धीरे सब मंगल कार्यो में सभी सुहागन महिलाओ द्वारा पहना जाने लगा है। किसी भी लड़की को सबसे पहले पिछोड़ा पहनने का अधिकार उसकी शादी के दिन मिलता है और उसके बाद वह उसकी ज़िन्दगी के एक महत्वपूर्ण परिधान बन जाता है।

कालांतर में , चिकन के 3 मीटर गुणा 1. 5 मीटर के सफ़ेद कपडे को प्राकृतिक रंग बनाकर जैसे हल्दी या किलमोड़े की जड़ो से तैयार पीले रंग से रंगा जाता था और लाल रंग के लिए कच्ची हल्दी में नीम्बू निचोड़ कर सुहागा डालकर रात भर एक तांबे के बर्तन में रखा जाता था। फिर उस लाल रंग से इस पीले रंग के कपडे में गोलाकार लाल धब्बे बनाये जाते थे। पिछौड़े के चारो किनारो पर सूर्य , चन्द्रमा , शंख आदि बनाये जाते थे।

पीला और लाल रंग ही क्यों ?

पीला रंग महिलाओ के भौतिक जगत के साथ जुड़ाव का प्रतीक है , यह प्रसन्नता और ज्ञान का भी प्रतीक है। लाल रंग सम्पन्नता , जीवन की खुशहाली, श्रृंगार और ऊर्जा का प्रतीक है। किनारो पर बनाये जाने वाले सूर्य , चन्द्रमा , शंख भी प्रतीकात्मक है।

धीरे धीरे यह पिछौड़ा , पर्वतीय समाज की महिलाओ का ऐसा परिधान बन गया की हर शुभ मुहूर्त में अब इसका पहना जाना अनिवार्य सा हो गया है। आज भी पर्वतीय समाज का कही भी कोई शुभ कार्य संपन्न हो रहा हो , घर की सुहागन महिलाये इसे जरूर धारण करने का प्रयास करती है। हाथो से पिछौड़े रंगने की कला अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है , इसकी जगह अब प्रिंटेड पिछौड़े बाजार में आसानी से उपलब्ध हो गए है।

जब एक पहाड़ी महिला नाक में नथ , गले में गलोबन्द ,कर्णफूल और माँगटीके के साथ इस रंगवाली पिछौड़े को धारण करती है तो प्रकृति भी उसके सौंदर्य की तारीफ किये बिना नहीं रहती। यह हमारा परम्परागत परिधान है और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है।

"गौव मी गलोबन्दा , कानो मी कर्णफूल छाजी री

रंगीली पिछौड़ा पेरी , म्यार पहाडेक नारी भलु लागि री। "

फोटो साभार - गूगल